上观新闻·解放日报:教师节、师徒情:国医大师大弟子,鸿儒大医新传人

发布时间:2025.09.12点击:10

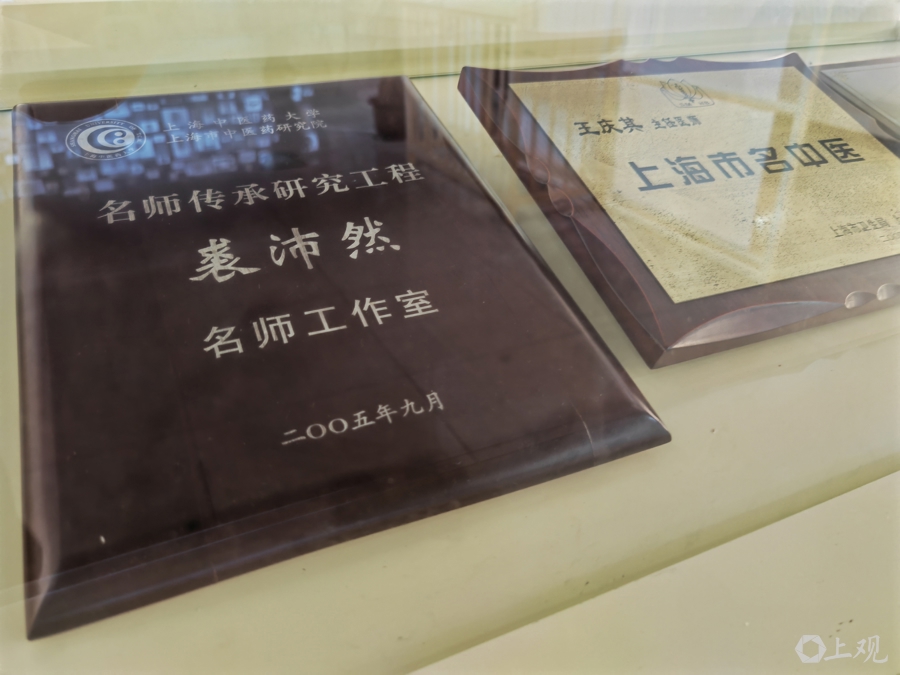

9月10日教师节,上海中医药博物馆三楼,走到“岐黄墨韵・师道匠心”王庆其教授中医药文化书法展的“C位”——有两块不大的老旧牌子:左边那块是20年前挂牌的“裘沛然名师工作室”,右边那块则是书法展的作者名牌:上海市名中医。这正是年届八旬的上海中医药大学终身教授王庆其,向他的老师——国医大师裘沛然先生的最高致敬。

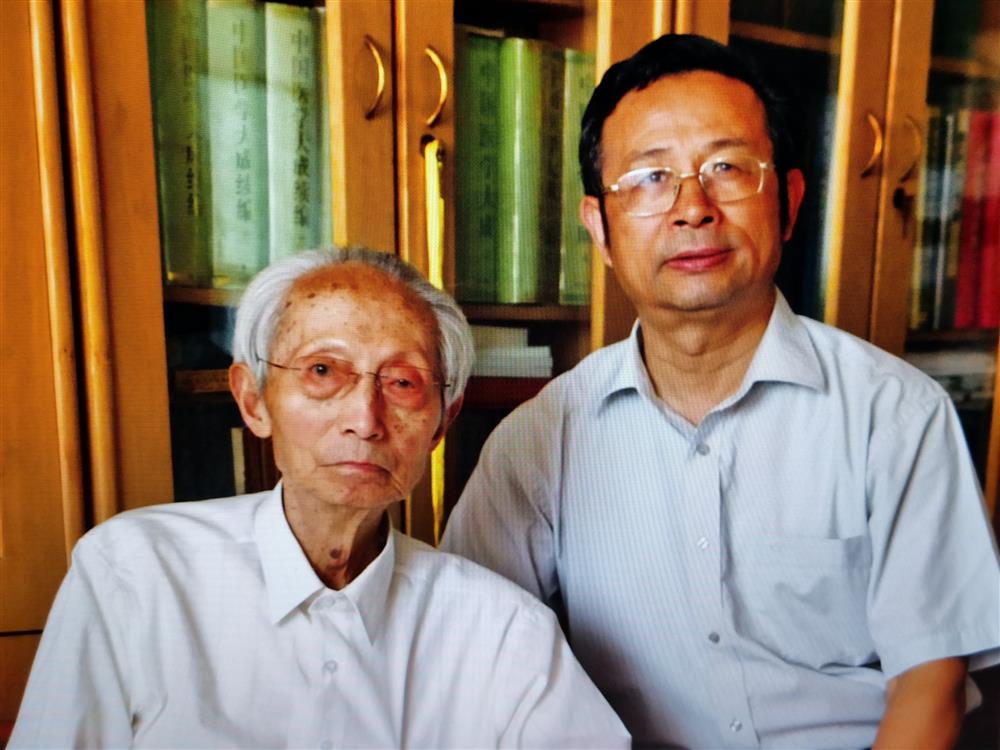

裘沛然(左)和王庆其师徒。

师道与医道,人道与文道,在这一方展柜中“同框”。

【学医习书,可谓同理】

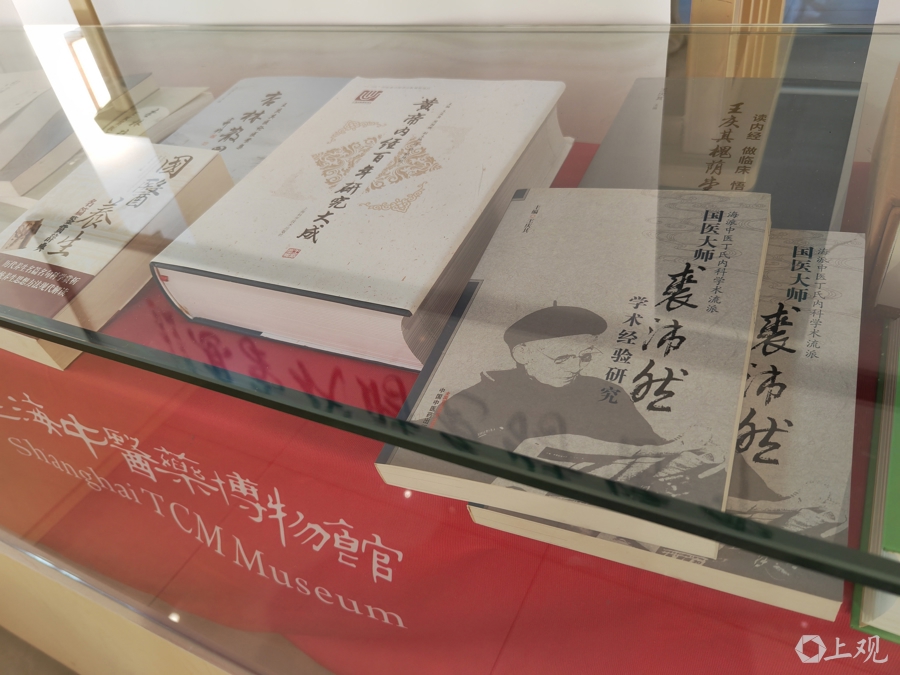

王庆其师从裘沛然20年,直至裘老2010年过世。这位鸿儒大医既是《大辞海》的副主编,也是中医教育家兼文史学者;不仅留下医论集《壶天散墨》,还留下哲学著作《人学散墨》。他对弟子说,“中医学是人学,中医是治人的学问,通过治人达到治病的目的。”也诚如《黄帝内经》所言,医者应当“上知天文,下知地理,中知人事”。

师徒著作。

确实,王庆其除了裘老师,还有一位古老的“老师”,那就是“医家之宗”《黄帝内经》。早在1978年中医院校首招研究生之前,30多岁的王庆其已有10年临床实践经历。当他以优异成绩考入中国中医科学院后,导师方药中先生却告诫他,若没有深厚文史哲涵养,医学知识结构是苍白空虚的。

王庆其遵循师训,沉潜于《黄帝内经》《伤寒杂病论》等治病救人的法书。他告诉记者,“不读经典,头重脚轻根底浅;不通临床,嘴尖皮厚腹中空。”同样,书法之道与岐黄之道也是一脉相通。他如数家珍地说,自古书家通晓医道者不胜枚举:王献之“鸭头丸帖”、张旭“肚痛帖”、苏东坡“覆盆子帖”、黄庭坚“方药墨迹”等,均为书法瑰宝,而他们实录的则是医家的处方和脉案。

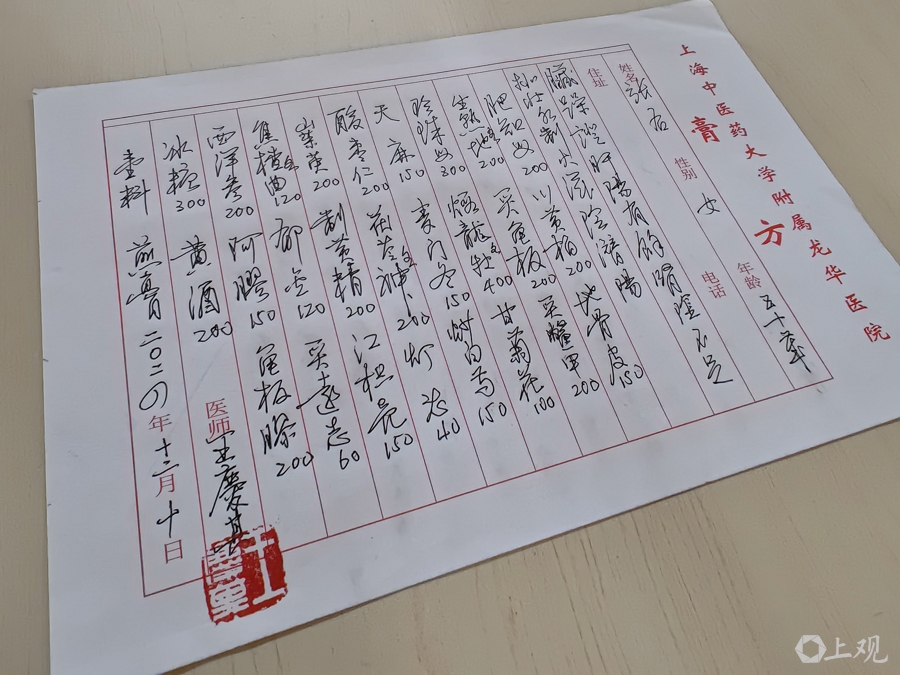

手写膏方。

在“岐黄墨韵・师道匠心”展览上,也有一张王庆其硬笔手书的膏方,被龙华医院收藏。另一幅"学大医精诚,觅千金要方"对联作品,取材于孙思邈《备急千金要方》的医德思想,体现中医"德术并重"的育人理念。“诊病识得‘精气神’,则立方遣药切中肯綮;临池若得‘精气神’,则运笔着墨心手相应。”王庆其笑言,“只要井打得深,地下水是相通的。”同为中华优秀传统文化,学医习书,可谓同理。

书法结集。

【病、人、药,古今之变】

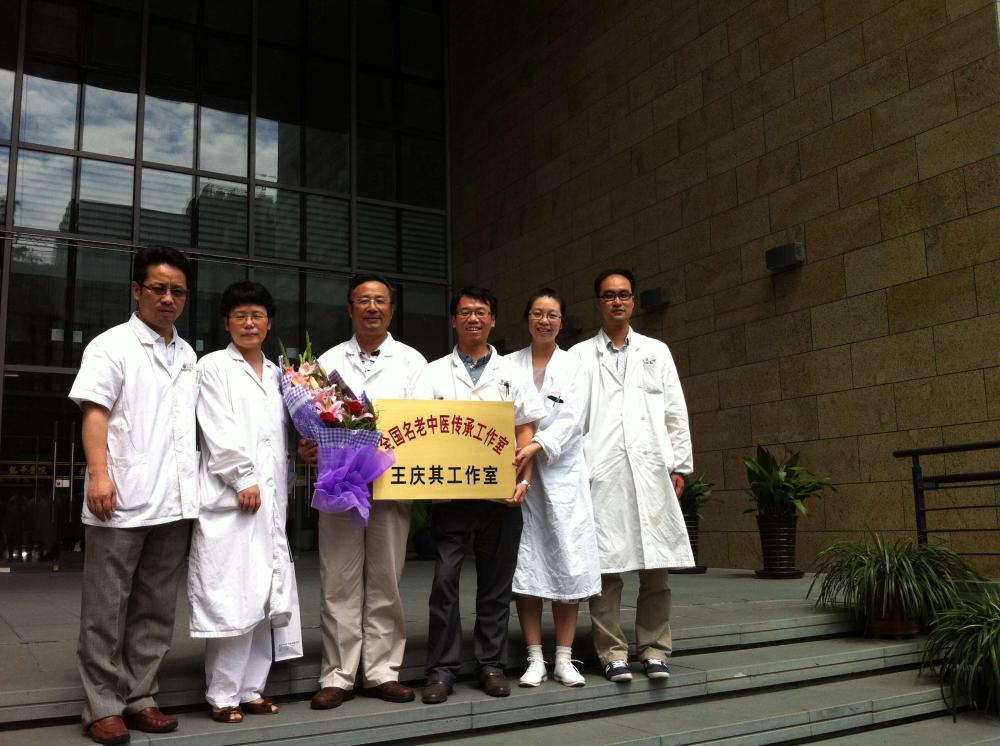

在裘沛然97岁的生涯中,这位全国名老中医从医从教70余年。而当时作为一名副教授的王庆其,从1990年开始,就拜在裘老门下。不论抄方、会诊,还是出差、会友,师徒朝夕相处,弟子耳濡目染。按照国家中医药管理局师承工作要求,王庆其传承大师防疾治病、为学为师的“绝招”。

在大弟子眼中,老先生“医有常道,法无定法”,有这么三句话:“今病非古病”、“今人非古人”、“今药非古药”。王庆其为记者解释,古与今之间,如何与时俱进、别具匠心,必须本着“守正创新”的科学精神。

“今病非古病”是就病而言:以往感染性、传染性疾病多,如今则是慢性病多,由人的精神心理和行为方式所造成的疾病增多。“今人非古人”是就人而言:以往营养不良的疾病多,而今营养过剩的疾病多。尤其现在,中医所诊治的病人大多是历经西医诊治、用过“三素”的人群,即维生素、抗生素、激素,改变了患者对于药物的依从性,有的甚至已经产生了耐药性。“今药非古药”是就中药而言:以往野生采制的中药材多,如今所用药材大多源自人工栽培,质量有一定差异,由此“道地药材”相对减少,不少中药材的炮制加工方法面临失传。

“就医论医,只不过是医匠而已。”王庆其也常告诫自己的弟子,“既然我们选择了医者,就应该将毕生年华,奉献于岐黄大业,为她而生,为她而死!”他表示,只要世界上还有治不好的病,医生就没有理由懈怠和放弃。“不能把从医仅仅作为营生的饭碗,更不能做无所作为的庸医,应该做有志向、有担当、有作为的当代‘明医’。”

国医大师施杞祝贺王庆其。

【名师高徒,悬壶济世】

“你想做院长了,不想做学问了?”这句笑中带刺的话,王庆其至今不忘。那是20世纪80年代,原上海中医药大学校长、时任分管副校长的严世芸教授对他当面直说的。

原来,王庆其生于上海嘉定的六世中医之家,1981年从中国中医科学院研究生院毕业后,就来到上海中医学院任教任医,不久便被提拔为科主任。当年,嘉定中医医院刚刚成立,曾“三顾茅庐”,盛情邀请其回乡出任院长,甚至许诺“三室一厅”的住房。

当时的校领导、后来成为上中医终身教授的严世芸看在眼里,希望王庆其留校不要走,就用激将法调侃王庆其。王庆其有点被冤枉地说,“我去北京读研究生就是为了做学问、做良医,做院长不是我的志向。”严校长又说,“是真话吗?不要后悔。”王庆其答道,“当然是真话,决不后悔。”

当然,他仍不忘来自乡亲的召唤,此后每周为嘉定百姓问诊一天。上午看病、下午膏方,每次都超过限定人数。这一传统坚持20多年之久,“嘉定院长调换了几任,我这习惯一直没改。”事实上,在王庆其的城乡诊室,不止是来自老家和全国的各科病人,还有包括博士研究生甚至中青年高级职称医师、“西学中”医师在内的师承制团队。

施杞担当“岐黄论道·杏林有约”的“阳光导师”。

名师名医传帮带,代有才人传人,方能更多悬壶济世。在上中医,师徒传承关系年年岁岁、不在少数,多位“青年岐黄学者”在第55期“岐黄论道·杏林有约”主题活动中返母校、谢师恩。上海市针灸经络研究所常务副所长刘慧荣与导师吴焕淦教授笑言,突破科研瓶颈“失败是常态,成功是执着”;岳阳中西医结合医院党委副书记、副院长李福伦与岳阳医院妇科主任张婷婷分享,他的第二导师如何为科研打开“她视角”;上海市中医医院肾内科主任龚学忠与高建东、杨爱东三位师兄弟同门互助,“师门情”成为学术进步的助推力……

本文发布于上观新闻·解放日报,2025年9月10日,作者:徐瑞哲