创新中药研究院团队在新型糖苷化方法研究方面取得进展

发布时间:2025.07.28点击:10

7月25日,我校创新中药研究院林国强院士团队陶厚朝课题组在Science Advances上在线发表了题为“Para-(3-Phenylpropiolamido)phenyl (PPAP) Glycosides: Harnessing Ipso-Cyclization-Driven Glycosylation for Strategic Flexibility”的研究论文。该研究基于原位关环驱动的糖苷化理念,开发了一类新型糖基给体,为复杂糖类化合物的策略合成提供了新方法和新思路。

中药活性成分中,糖链结构普遍存在且至关重要,如红景天苷、人参皂苷、淫羊藿苷、鬼臼毒素苷,以及各类糖肽、多糖与核苷等,不仅作为构效基团参与药理活性发挥,还在溶解性、稳定性、生物利用度、靶向性及毒副作用调控等方面起到关键作用。糖基化修饰是天然产物活性优化的重要手段之一,同一苷元连接不同种类、数目或连接方式的糖基,可产生活性迥异甚至全新的药理作用,这种结构与功能的巨大多样性,为基于中药活性成分的创新药物设计提供了极其丰富的策略空间和灵感来源。

然而,糖苷键构建过程中存在的各种核心技术挑战,长期制约着中药糖类活性成分的合成研究、结构修饰、构效关系阐明以及规模化制备。因此,开发高效、选择性强、保护基策略更优的新型糖苷化方法,不仅是糖化学领域的前沿课题,更是突破中药活性成分研究瓶颈、推动基于中药资源的创新药物开发(如设计更优成药性的糖基化衍生物、人工合成珍稀濒危中药中的活性糖苷、标准化生产中药多糖)以及实现中药现代化的关键技术突破口。攻克这一瓶颈,将极大加速从“中药宝库”到“现代药物”的转化进程。

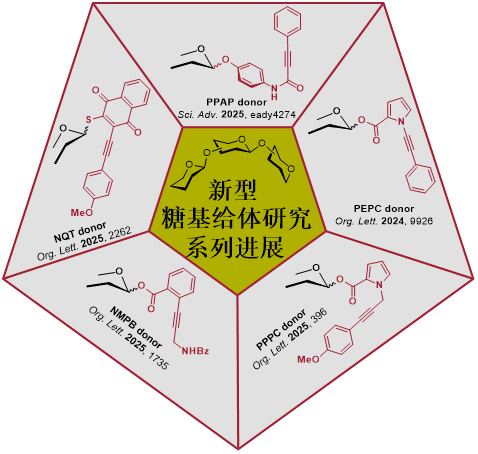

为应对这一挑战,糖化学领域不断探索新型糖苷化策略。中国科学院上海有机化学研究所俞飚院士团队率先发展了以炔基活化为核心的糖苷化方法,成功应用于多种天然产物全合成。以此为基础,陶厚朝研究员课题组近期在糖苷键构建方面持续取得突破:2024年报道的PEPC糖基给体首次采用富电子吡咯骨架替代传统芳环,并利用Zn(Ⅱ)取代贵金属催化剂;2025年开发的PPPC糖基给体通过引入sp3杂化的亚甲基桥联结构,显著提高了前体化合物的稳定性;进一步发展的NQT给体实现了铜(Ⅱ)盐催化的糖基化反应;最新报道的NMPB给体则通过分子内辅助基团导向的铟(Ⅲ)催化机制,实现了糖苷键的高效构建。

本项发表于Science Advances的研究进一步提出了一种“原位环化介导活化”的糖苷化新机制。在密度泛函理论计算指导下,研究团队实现了糖基给体结构的简化设计。该方法适用于构建O-糖苷(如鬼臼毒素、皂苷类天然产物)及N-糖苷(如核苷药物),展现出良好的普适性与实用价值。此外,该策略兼容多种现代糖化学理念,如“潜在-活化”和“一锅法”等合成方式,能够显著提升复杂多糖、寡糖及糖缀合物的构建效率。其简洁高效的反应模式为糖类天然产物的全合成及糖基化药物的开发提供了有力的技术支撑,具有广阔的应用前景。

我校创新中药研究院博士研究生杨梅芳和邱艳丽为文章第一作者,创新中药研究院陶厚朝研究员、林国强院士、郑向炜副研究员和中药学院顾伟梁副教授为文章的共同通讯作者,我校为论文的第一通讯单位。该研究工作得到了上海中医药大学引进人才启动资金和中药化学生物学上海前沿科学中心项目等的支持。

DOI:10.1126/sciadv.ady4274