中药研究所青年教师金蕊联合中国科学院团队揭示豆科植物“共生-免疫”调控重大机制

发布时间:2025.05.07点击:595

5月6日,我校中药研究所青年教师金蕊博士以共同第一作者身份在国际顶级期刊《自然》(Nature)在线发表了题为A kinase mediator of rhizobial symbiosis and immunity in Medicago的研究论文,揭示了细胞质类受体激酶MtLICK1和MtLICK2在豆科植物与根瘤菌共生信号转导和免疫调控中的双重功能,为共生与免疫平衡机制研究提供新视角。

植物在复杂的土壤微环境中演化出了精妙的生存策略:既要与根瘤菌等有益微生物建立互利共生关系以获取氮素等关键营养,又要时刻防范病原微生物的侵袭。豆科植物作为这一平衡的典范代表,其成员不仅包含大豆、花生等关乎粮食安全的重要作物,还包括甘草、黄芪等具有重大经济价值的大宗药用植物。值得注意的是,这些药用豆科植物在规模化栽培过程中,其生物量和药用活性成分的积累显著依赖于土壤微生物的调控作用。因此,深入解析豆科植物区分共生菌与病原菌的分子机制,阐明其在建立共生关系的同时维持免疫防御能力的调控网络,已成为植物-微生物互作研究领域最具挑战性的科学命题之一。这一机制的阐明将对农作物提质增产和药用植物规范化种植产生深远影响。

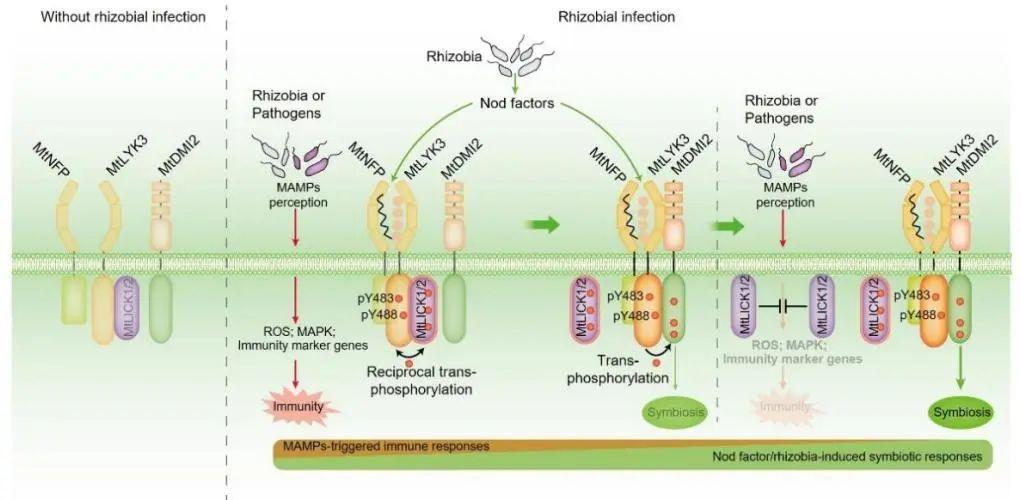

该研究的突破性发现在于首次揭示了细胞质类受体激酶MtLICK1/2在“共生-免疫”调控中的双重功能。一方面,MtLICK1/2通过特异性激活结瘤因子受体复合体,精确传递共生信号;另一方面,该蛋白能特异抑制植物免疫应答。这种“一手促共生、一手控免疫”的精妙调控机制,完美诠释了豆科植物如何实现共生与防御的动态平衡。

该研究以豆科模式植物蒺藜苜蓿(Medicago truncatula)为模型,其近缘物种紫花苜蓿(Medicago sativa)既是优质牧草,也是传统中药。阐明蒺藜苜蓿中MtLICK1/2介导的“共生-免疫”调控机制,不仅填补了豆科植物-根瘤菌共生信号转导机制的关键空白,为豆科植物抗病增产提供理论依据;还可延伸至豆科药用植物的生态种植,通过优化根瘤菌-药用植物互作,在保障共生固氮的同时减少化肥农药使用,避免免疫抑制导致的土传病害(如根腐病),从而全面提升中药材品质和产量。未来可通过基因编辑靶向调控MtLICK1/2同源基因,培育“高固氮、抗病害”的药用豆科新品种,推动中药材生态种植。

中国科学院分子植物科学卓越创新中心王大鹏博士、我校中药研究所青年教师金蕊为共同第一作者,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究员为该论文的通讯作者。

MtLICK1/2 在豆科植物与根瘤菌共生信号转导和免疫调控中的双重功能

(科技处)