晨报周到:林国强院士 一辈子专注一件事——手性化学与药物研究

发布时间:2020.06.20点击:276

“一辈子做一件事情,我的确是做了一件事,就是手性化学与药物研究。要么不做,要做就要做到极致。”

七一前夕,学校全面推进“四史”教育之际,中国科学院院士林国强用朴实幽默的话语、简洁清晰的思路、深入浅出的科普知识、内涵丰富的案例故事,从爱国情怀、科学研究、人才培养等几个方面,结合自身成长经历,给上海中医药大学师生上了一堂生动的科研育人大课。

与祖国同成长

学所以益才也,砺所以致刃也。想要增长才干,欲善其事,必利其器。在改革开放的40多年里,国家发生了翻天覆地的变化,林国强院士用最朴素的故事,分享了新中国成立七十多年来,自己作为科研工作者与祖国同成长的奋斗经历。

年少时代小学课堂上学校发放的一杯浓稠豆浆,是他至今记忆犹新的珍贵食物。青年时期到农场参加劳动的经历,对他世界观的改变有着很大帮助。

在物资贫瘠的年代,1978年首次出国考察的西装都是从科学院外事局出差用衣库中借的。条件虽然艰苦,却造就了林国强淡泊名利、坚韧不拔、心系国家、为民造福的博大胸怀。

粮票、布票、缝纫机券等这些时下已经不见的东西,却是当年生活中需要分配的家珍用品。

“我64年参加工作,73年才攒够钱买了一块‘上海牌’手表。现在热水器人人家里都有,但当年洗澡,却只能用帘子拉起来,用澡盆、木盆盛水擦洗。

改革开放初,有外国学者来国内交流,晚上在招待所过夜,当外国学者拿着由服务员送上的一脸盆热水来敲门,不知所措地问我:‘那么大的一碗汤,我要怎么喝啊?’接着又补了一句‘要不我们俩个分了喝吧!’”这则“喝汤”的趣事,林国强在多个场合都分享过,现在听来仍让人会心一笑。

“只要大家努力,一定做得好事情,大家团结起来,没有什么困难是克服不了的。”他以屠呦呦用乙醚提取青蒿素、周维善等在艰苦条件下测定青蒿素结构并完成全合成,以及后续诸多科研人从事青蒿素工业化的故事告诉大家:将科研与祖国的发展紧密联系起来,“要把论文写在祖国的大地上,把科研成果应用在实现现代化的伟大事业中。我们要实实在在,脚踏实地,为人类的健康事业作出贡献”。

这些切身经历让中药研究所研究员张紫佳深受感动,“感动于他在艰苦条件下,不忘初心,坚持科研,致力于发展祖国医药事业的情怀,也更加坚定了我们青年学者从事中医药研究的信念。”

坚守在教学一线

“对于一名科研人员来说,能为国家做贡献,就是一件很光荣的事情。哪怕因为工作性质,只能在历史上做无名英雄,也是很令人尊敬的事情。”

对于为何在古稀之年选择上海中医药大学,林国强院士坦言,“中药真是个宝藏啊!手性化学作为物质基础的科学,在中药里可以有用武之地”。

林国强欣赏上海中医药大学的办学理念——“不重其全重其优、不重其大重其特、不重其名重其实”,认为这三句话对他来说是一种鞭策,“要么不做,要做就要做到优、做到特、做到实。”

这就好比手性药物研究,每个人的左、右手是对称的,但不能重叠,因此左手和右手看着像,但实际上是不一样的。比作左手、右手化合物就像两个很相似的结构,一个有效、一个可能无效,手性药物研究就要留下有效的,去除无效的,做到疗效最大化。这就需要在科学研究中尽善尽美、锲而不舍。

除了科研,林国强也注重一线教学。他撰写的《手性合成》从1989年至今已出版了第六版,第七版正在修订中。“作为一本教科书不能一用就是十年、二十年,科学是在不断进步。”

秉持精益求精,与时俱进的精神,他要求教材体现科研的前沿突破,“所以,我有空了就一版一版、一章一章地改,因为一本教科书,可能会影响几代人。”

在教材撰写的过程中,他惊喜地发现,中国科学家的研究论文正越来越多地出现在国际著名学术期刊上,他引用的文章越来越多是由中国人所完成,令他倍感欣慰。“这说明我们国家在不断进步,中国的科研能力正在快速提升。”

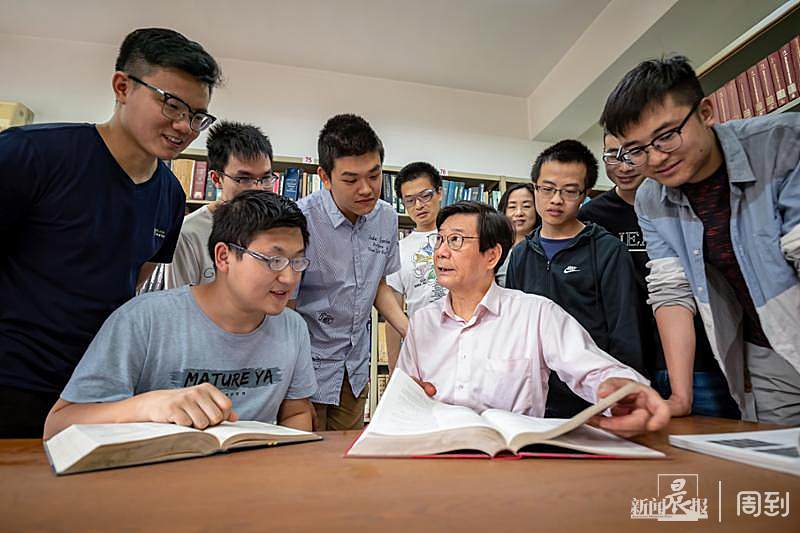

林国强对科研教育抓得很牢,今年手性药物中心有5位研究生毕业,其中包括1位博士,4位硕士。这些学生的论文,林国强坚持每一本都自己逐字逐句修改。“每本研究生论文除内审外,再请中心的4位PI审一遍。”对于自己的严苛,他解释说,做好研究好比万里长征,这只是第一步。他鼓励青年学子,要珍惜现在来之不易的学习机会和研究资源。