中国中医:三个关键词让我们走近医疗队员|国家中医医疗队一线抗疫实录(四十八)

发布时间:2020.03.21点击:263

2020年3月21日

第一批国家中医医疗队 中国中医科学院广安门医院

王健是第一批国家中医医疗队队员。作为中医,他战斗在金银潭医院、武汉多个社区和方舱医院;作为心理专家,他对心身俱损的患者耐心疏导,解开心结。作为父亲,他对爱女疼爱惦念之余,更以一线医疗队员的身份鼓励莘莘学子努力学习,将来为祖国贡献聪明才智。

亲爱的同学们:

大家好!

我是中国中医科学院广安门医院的一名医生,现在正在武汉金银潭医院支援。我的女儿王依雪是首都师范大学附属育新学校的学生。离家千里,我很想念我的女儿,但因为我们身披白衣,所以责无旁贷,驰援武汉,奔赴战场

我们不是孤军奋战,全国人民都在支持我们,其中也有你们。至暗时刻已经过去,疫情正在好转,黎明的曙光就在前方。

孩子们,冬去春来,武汉的樱花已经盛放,我们很快就要见面了。希望你们安心学习,长大之后做一个心中有国,有责任、担当的人。请等待我们凯旋的消息吧!

王健

第二批国家中医医疗队 北京中医药大学东直门医院

来自北京中医药大学东直门医院的第二批国家中医医疗队队员张春花最近收到了儿子的来信,十分感人!

第三批国家中医医疗队(天津)

一个多月前,接到国家支援湖北任务后,天津中医药大学第一、第二附属医院和天津市中西医结合医院的业务骨干,组成第三批国家中医医疗队(天津)进驻江夏方舱医院,在张伯礼院士指导下开展诊疗工作。

一个优秀的集体,离不开每个人的共同努力。整个救治过程中,医疗队坚守“治疗有力度、护理有温度、防护有制度”三原则,做到了“医护零感染,病人零死亡,病情零转重,出院零复阳,病人零投诉,救治零差错”的六个零!

治疗有力度

医生:进方舱就像听到冲锋号

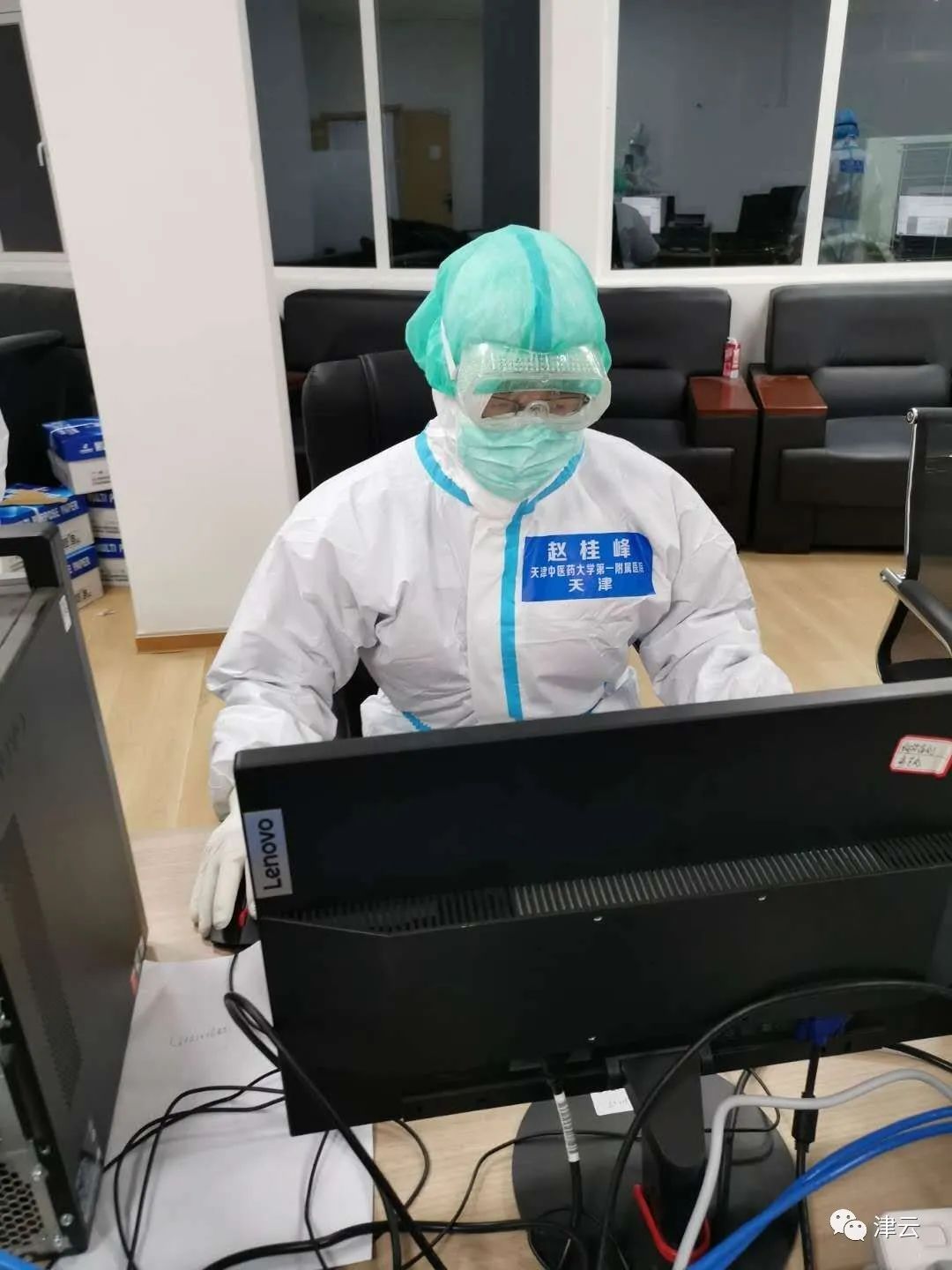

从天津出发之前,天津中医药大学第一附属医院的赵桂峰和普通人一样,对方舱医院并不了解,但还是第一批进入了江夏方舱医院。

2月14日下午两点,赵桂峰、杨松琪、朱家旺3位中医大夫和5名护士,作为第一批成员迈入江夏方舱医院的入口,从那一刻开始,在武汉的战斗正式打响。

第一批进入江夏方舱的三名天津医生

进入方舱之前,医疗队安排大家做过多次演练,但真正踏入的那一刻还是让人不免产生担忧。“就像战士打仗,平时经过无数遍演习,真正上战场前还是会激动和忐忑,但是冲锋号响起之后,你就什么想法都没有了,只想着向前冲。”

当天下午三点刚过,在门口接诊的队员们迎来了第一个患者,“这里头环境好多了”,回忆起当时的情景,赵桂峰仍然记得当时患者的第一句话。“湖北口音挺重的,但听起来特别的清晰。”这是一名50多岁的男性患者,从江夏区中医医院转诊到了方舱。

赵桂峰工作中

方舱第一天,戴着眼镜又戴着护目镜的赵桂峰就碰到了下马威。“主要是不适应工作环境,护目镜上很多的哈气,看不清楚东西,有时候连鼠标都找不着,所以只能是歪着头或者是斜着眼看。”

方舱内的工作繁重紧张,尤其是在全身上下全副武装的情况下,每一个班次下来,赵桂峰和战友们防护服里面都是一身汗。

第3个班的时候,赵桂峰发现自己有了轻微结膜炎状况。医院内当班时,护目镜上面经常会布满雾气,为了减少影响,赵桂峰和队友们在镜片上抹上了碘伏,时间一长碘伏对眼睛产生了刺激。“这样的情况很难避免,发现后就要第一时间处理好。”赵桂峰说。

赵桂峰为病人诊疗

作为有着多年临床经验的资深医生,最让赵桂峰担心的是病人的心理状态。有患者感染之后,担心被别人嫌弃,也怕传染给别人,总是心事重重。“这种情况我们主要是从专业角度给他讲解:你碰到的其实就是一个普通的传染病,不要想太多,只要咱做好防护,遵从医生的指导,康复都是没有问题的。”

第一批进舱,最后一批出舱,整个治疗期间,赵桂峰和战友们随时以最饱满状态迎接着病人的到来。

护理有温度

护士:看见病人好转心里就踏实了

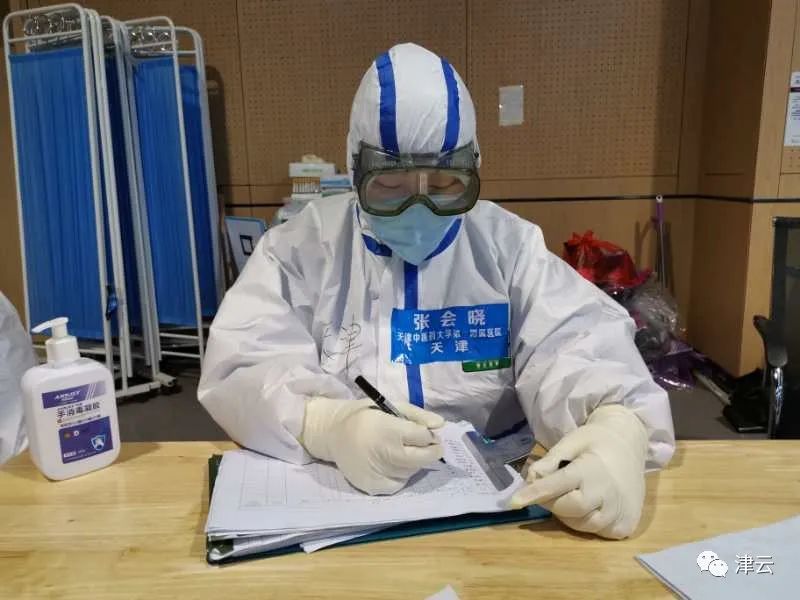

出发前,天津中医药大学一附属医院护士张会晓的爱人没能赶上送行,身为消防员的丈夫当时正在廊坊值班,狠狠心,张会晓把分别为6岁和仅9个月的两个孩子交给了婆婆照看。

张会晓与家人视频

2013年结婚,2014年大女儿出生,张会晓和爱人经常属于分居状态,但彼此支持对方的工作。“公公婆婆还有我父母也都特别支持我,出发前就告诉我了,孩子交给他们就放心吧。”带着家人的支持,张会晓和战友们踏上征程。

第一次接触病人,张会晓发现一个年龄和自己差不多的病人一直在咳嗽。“他跟我说他的症状有点严重,还发热,就赶紧给他测体温,通知主管医生,给了药之后病人平静了下来”,因为是头一天入舱,病人当时只有一个水杯,但是刚刚接出的水温度较高,不能立刻喝进嘴。看着病人着急的样子,张会晓让病人躺着休息,自己拿来其他杯子,用两只杯子轮流互倒,让病人很快喝到了温水,再通过给病人物理降温,让病人得到了安心休息。

张会晓在红区内

有次值班,因为病人的一首歌张会晓差点掉了眼泪。“护士,我能唱首歌吗?”“当然可以,你想唱什么?”“《向天再借500年》”“我真的还想再活500年……”唱着唱着,病人的眼睛变得湿润,护目镜后张会晓也留下了眼泪。“我不能让你再活500年,但是这次新冠肺炎我们一定能帮你治好!”

张会晓

方舱期间,张会晓前后13次进入方舱,每一次出来时面颊都被口罩勒出清晰可见的印迹,每一次防护服内都汗流浃背。但一看到病人好转,张会晓就觉特别踏实。“这么严重的疫情,希望永远都不会发生,但是我们赶上了就一定要做好,不负重托。”

3月10日,武汉传出令人振奋的消息:包括江夏方舱医院在内的所有方舱实现休舱。曾经带给武汉疫情防控转折点的“生命方舟”,完成了阶段性的历史使命。3月17日,队员们从武汉回到天津,但队员们与病人的情感没有断,中医前进的脚步没有停!

教患者做八段锦

队员们给患者过生日

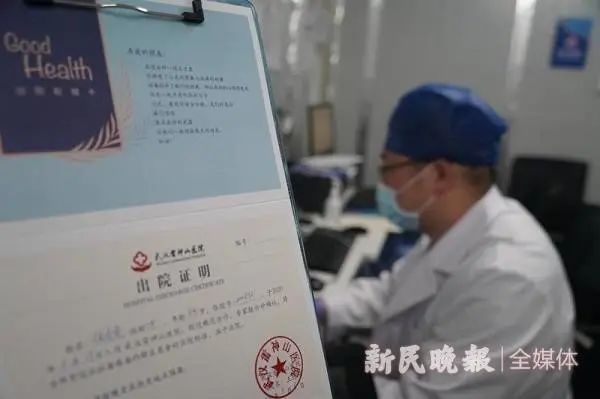

第四批国家中医医疗队(上海)

3月15日是来自上海的第四批国家中医医疗队来到武汉“满月”的日子。

在武汉奋战的一个月里,队员们有什么想说的,让我们通过几个关键词来走近他们。

关键词一:中医

绵长的历史长河中,中医护佑着中华民族。《温病条辨》《温热经纬》《时病论》等中医名著是先人们与疫病斗争的经验结晶。继承发扬中医不但能呵护国民的健康,更能传承我们民族的文化。此次抗击新冠肺炎的战斗中,中医又显示了其独特的医疗特色,重现了其独特的魅力。让中医融入我们的日常生活中,更让中华传统文化融入我们的血液!(上海中医药大学附属曙光医院宋秀明)

关键词二:隔离病房

第一次穿上防护服走入雷神山病房的时候,所有人的面容、表情都突然消失不见,但是每个人都有他的灵魂印记,胖瘦高矮、肢体语言,都各有特色,灵活鲜明。大家虽然行动多有不便,但做起事来都配合娴熟,有条不紊。我们捻针操作,我们看舌搭脉,我们用湿、热、火等词汇来解释病情,很容易就拉近医患的距离。(上海中医药大学附属岳阳医院张熙)

隔离病房里最多的就是“门”,每一扇门对于我们和病人来说都是一重保障和防护。比如缓冲间有两扇门,连接了清洁区与污染区,两扇门是不允许同时打开的,并且严格按照“只进不出”的规定进入。离开缓冲区我们便已经进入了污染区,这里就是我们日常工作的“战场”。一批批的患者从这里进入,又从这里离开。不同的是走出这一扇扇门他们就将迎来新的生活和希望。(上海中医药大学附属曙光医院孙亚岚)

第一次进入隔离病房的时候还是有点害怕的,站在内走廊里隔着铁窗看到里面的病人,心里还是有些忐忑,不知所措,但看到他们为我们竖起大拇指的时候,感觉有种力量在消灭不安感。为了让病人感受到我们的关心,我会和病人保持近距离沟通,不让他感受到冷落。(上海市中医医院贾忠宝)

病区开始收治病人的当天我和小伙伴们值晚班,那是第一次进隔离病房,尽管我们之前已经经过无数次严格的消毒隔离学习及穿脱隔离衣培训,但是心中那份忐忑与紧张一直围绕着我。说不怕是假的,但是只要想到病人在等着我们的帮助,所有的一切都化成勇气了。(上海中医药大学附属龙华医院包佳宁)

关键词三:病人

记得第一次进隔离病房,床位基本住满。18床奶奶无助的眼神让我的心紧了一下,她拉着我的手,我紧握她的手,给她亲人般的支持!42床阿姨焦躁紧张的话语,让我第一次亲身感受到对新冠病毒的恐惧和焦虑,我和她聊了很久,安慰鼓励着她。现如今,她们都出院了,真好!(上海市中医医院高盼)

她是一名患者、也是武汉当地医院的一位医生,作为一名特殊的患者,她却从没后悔自己的职业选择。当她紧张焦虑时,我们和她谈心聊天,送给她上海特色点心;她想看看隔离病房外的阳光,我们为她拍下外面的风景。(上海中医药大学附属龙华医院李交)

依稀记得入院当天,一位老太太由四位救护大队工作人员担架抬入。入院时测氧饱69%,一看这个指标,大家都知道这意味着什么——这铁定是一个重症患者。治疗团队立即展开临床综合救治工作,中医药以及针灸的辨证论治、高流量吸氧、高级别抗生素、营养支持、电解质平衡、抑制炎症风暴……老太太没有滑向重症,CT已经明显吸收,各项理化指标都已恢复正常,我们曾经的担心已经远去,出院那天,老太已能步伐轻松地走出病房!(上海中医药大学附属岳阳医院王振伟)

我印象最深的是一位阿姨和阿叔。他们刚入院时都是愁容满面。不同的是,阿姨会一直不停地说,查房时事无巨细“汇报”给我听,然后再不停地重复那句“我怎么会得这个病?”而阿叔则一言不发,对治疗很抵触。虽然表现截然相反,但我知道他们都是因为压力过大产生了情绪问题。就每天多跟他们聊天,经过一段时间的中药治疗和沟通,他们的病情都在好转,阿姨每天“汇报”的内容越来越少,阿叔的话多了,相同的是他们都露出了久违的笑容,这是天底下最美的笑容。(上海中医药大学附属曙光医院商斌仪)